全日本ロードレース選手権のクラスのなかでも、長期間設置されていたGP250。カワサキはこのクラスに1990年前後、X-09と名付けられたマシンを投入する。だがその開発は、困難を極めるものだった。

アップサイドダウンでパワーと信頼性を両立

開発初期のX-09は、市販車のKR-1同様2ストローク並列2気筒エンジンを搭載していた。だがこの仕様は実戦には投入されず、参戦初年度の1989年、翌1990年は2ストロークVツインエンジン搭載モデルで戦っている。

当時のGP250というクラスは激戦を極めていて、カワサキはこのクラスから長らく遠ざかっていた。そのためX-09の1989・1990年の戦績も、周囲の期待を大きく裏切るものだった。時には予選通過さえも危ぶまれるという状況に、カワサキは大幅な仕様変更を決定する。開発に集中するべく1991年の参戦を取りやめ、翌1992年、仕様変更を受けたX-09がその姿をサーキットに現した。

新たなX-09は、エンジン形式自体はこれまでと同様Vツインとなっていたが、パワーロスの低減と焼きつきのリスクを減らすという理由から、そのシリンダーは下向きにレイアウトされていた。新たなエンジンを得たX-09は結果こそ残せなかったが、信頼性とパワーが向上したエンジンは、これからの可能性を十分に感じさせるものだった。

1993年シーズンは悲願の表彰台をねらってライダー2名体制で参戦。だがバブル崩壊による経済状況の悪化と、2ストローク250ccレプリカマーケットの衰退を受け、カワサキはこれ以上このマシンに経営資源を費やせないと判断。同年のシーズン中に突如このクラスからの撤退を表明する。X-09は戦績振るわず、サーキットから消えることとなった。

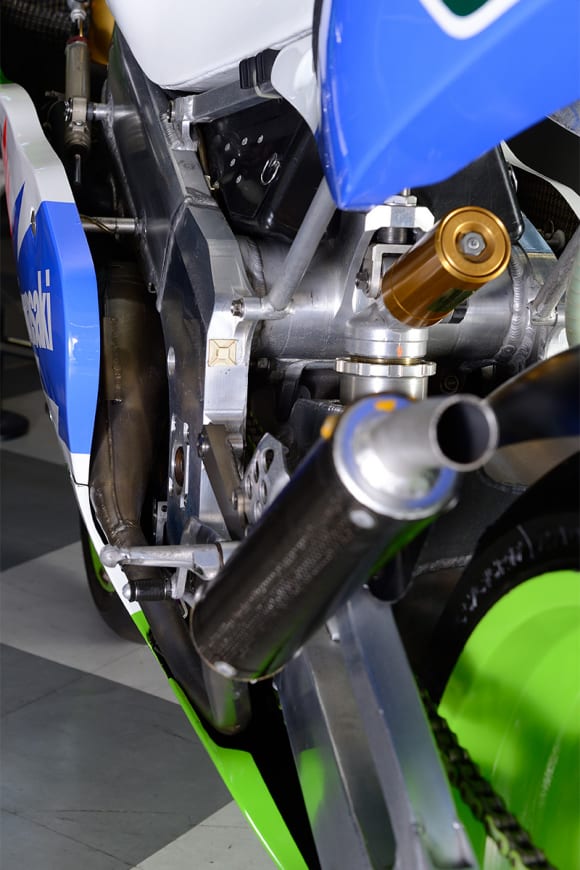

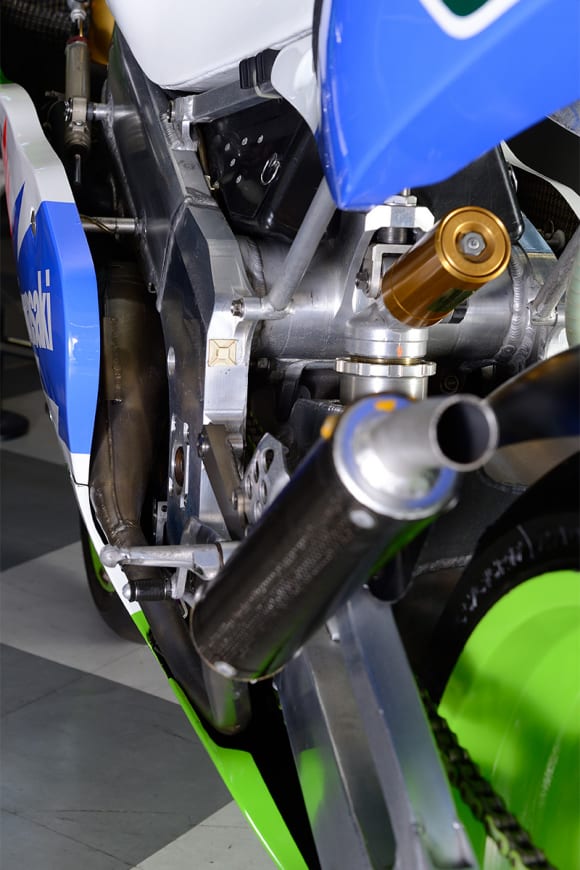

当時のライバルマシンと比べてもさほど特異とは感じない外観。だがその下には独創的なエンジンレイアウトが隠される。逆V字のレイアウトをした2ストロークエンジンが採用されている

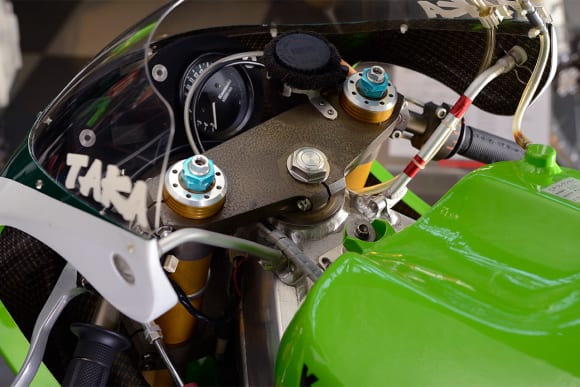

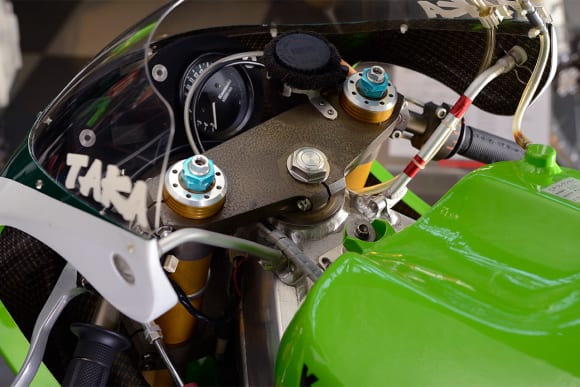

最後のシーズンとなった1993年は田口益充選手と高橋芳延選手の2台体制で参戦している。この車両は、X-09のテストを担当していた高橋選手が乗車していたものだ

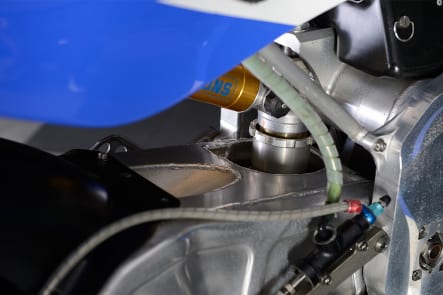

トリプルツリーは写真から判断すると、他のワークスマシン同様マグネシウム製と思われる。リザーバータンクはトップブリッジに直接取り付けられているのが見て取れる

アシンメトリーなスイングアームは当時のこのクラスのマシンではなんらめずらしくなかった。右側のチャンバーは前方シリンダー、左側チャンバーは後方シリンダーから延びている

マルケジーニの中空3本スポークホイールを使用し、タイヤはブリヂストン。ブレーキキャリパーはニッシンで、ローターはカバーがあることからカーボン製と思われる

カウルの隙間から見えるのは後方シリンダーのチャンバーだ。このチャンバーは前方に向かって取り出され、エンジン左サイドで、急角度でカーブした後、後方に向けられる

アンダーカウル後方には黒いカバーのようなものが取り付けられている。X-09の最後のレースは雨だったことから、タイヤの雨よけだったと思われる

ブレーキマスターはブレンボの削り出しタイプが使われている。ブレーキレバー先端に残る傷やスロットルホルダーのマーキングが、当時の激闘を物語っている

スイングアームの上部からリヤショックがのぞく。ショックユニットはオーリンズを使用している。スイングアームにはピギーバックの逃げが設けられている

フレームはこれまでのモデル同様、極太パイプのツインスパータイプとなっている。エンジンを下向きとしたことで、タンク下には広い空間が生まれているようだ

リヤのブレーキキャリパーはトルクロッドを介さないリジット方式となっている。チェーン引きの上側には、コの字の補強が追加されているようだが、その意図は不明だ

前方シリンダーのチャンバーは後方に向かって取り出される。車体右側をストレートに伸びており、ステップのベースから延びたステーによってサポートされる

転倒時のことを考慮したためか、チェンジペダルは湾曲したタイプのものとなっている。表面には加工の際の傷などが見て取れるが、おそらく一品モノではないかと思われる

リヤショックはボトムリンク式となっている。ボトム部の直近には後方シリンダーがあったため、そのレイアウトには苦労したことだろう。アッパーマウント部には車高調が見える

![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)

![[Ninja 250/Special Edition/ABS Special Edition]2014年モデル・国内仕様のカラーリングが発表!](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2013/07/2014_ninja250.jpg)