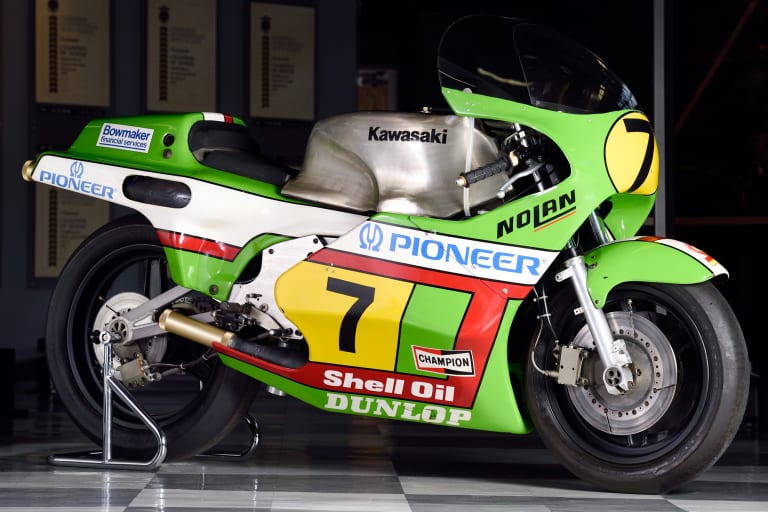

2ストロークスクエア4エンジンを搭載したカワサキのGPレーサー、KR500。1980年に登場するも、その道のりはあまりにも厳しかった。1983年からWGPを休止したカワサキが再びGPに戻るのは20年後だった。

戦闘力のあるエンジンを先進的な車体に搭載する

タンデムツインのKR250/350で成功を収めたカワサキは、1980年からWGPの最高峰である500㏄クラスに打って出る。エンジンは250や350で実績のあるタンデムツインを横に2個並べたレイアウトのスクエア4を採用。4つのシリンダーが四角にレイアウトされるエンジンとした。そのエンジンを搭載する車体にはダブルクレードルといったオーソドックスなタイプではなく、モノコックタイプが採用された。

こうして誕生したKR500は、苦戦しつつも改良を重ね、少しずつ速さを増していった。参戦2年目には3位表彰台を獲得し、トップ争いにもからむ快走も見せている。

前年までの活躍もあり、1982年はKR500の初優勝が現実味を帯びたシーズンだった。だがカワサキは、それまでとは大きく異なるマシンを投入する。エンジンこそスクエア4レイアウトを踏襲していたが、フレームはモノコックからバックボーンタイプへと変わっていた。外観こそ前年度までの仕様を熟成したイメージとなっているものの、その特性は当然ながら大きく変化してしまい、それまでに蓄積したノウハウはほとんど使えなくなってしまった。前年に見せた速さは失われ、優勝はおろか、シーズンを通して表彰台に上ることさえもできなかった。そして1983年からカワサキはWGP参戦を休止する。そしてKRとともに長年グランプリを戦ったコーク・バリントンは、このシーズンを最後にグランプリから身を引いている。

前年度までのモデルと異なり、この1982年式はフレームが一新され、外装の形状も大幅に変化した。カラーリングは前年度を踏襲している

スクエア4エンジンのメリットは前面投影面積の減少だ。上側チャンバーは左右に大きく広がっていて、レイアウトの苦労がうかがえる

ウイング形状のトップブリッジは、溶接ビードから推察すると中空構造だろう。アンダーブラケットも同様に中空と思われる

KR500の特徴の一つとなっているのが、アルミ地がむき出しのガソリンタンクだ。表面にはクリアが吹き付けられている

燃料コックは片側に2つずつ装着されている。前方のコックは燃料タンク用で、後方はフレームに設けられたサブタンク用と思われる

シンプルな印象のメーターパネル。メーターの取り付け位置はやや低すぎるような印象で、その視認性には疑問を持たざるを得なない

バックボーンフレームには削り出しと思われるプレートが左右に配置され、スイングアームピボットをはさみ込む。ステップはプレートに直付けだ

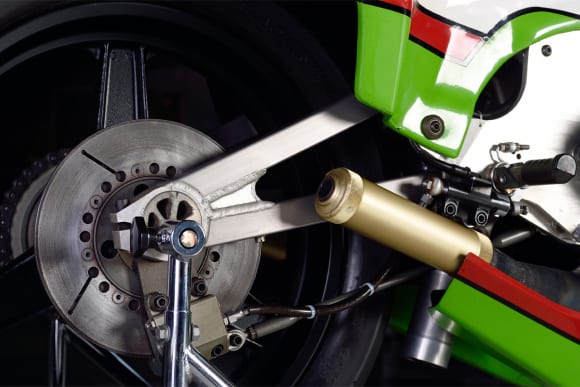

スイングアーム上部から伸びるロッドの入力を、リンクプレートを介してリヤショックを作動させるアッパーリンク式リアショックを採用

フロントフォークのボトムケースには減衰調整用と思われるスクリューが確認できる。アクスルにはエキセントリックカラーを採用

フロントシリンダーから延びるチャンバーにはゴールドのサイレンサーが組み合わせられる。その向こうにはリヤショックがのぞく

現代のマシンを見慣れた目には、この角ばったブレーキキャリパーは新鮮さを感じさせる。ローターにはスリットが4本設けられる

大型のテールカウルを通って後方シリンダーのチャンバーが延びる。カウルサイドにはスペースの問題からか逃げが設けられている

機械式アンチノーズダイブで制動力アップをねらう。キャリパーがスイングし、トルクロッドを介してフロントフォークの沈み込みを抑制する

それまでのタンク一体式モノコックから、1982年式はバックボーンタイプのフレームに変更される。フレームにはサブタンクも設けられた

現代のマシンと比べると、スイングアームのか細さには驚くほかない。なお、チェーン調整はエキセントリック式を採用している

夏目健司

東海地区で雑誌の取材業務に携わる。社会ネタから街ネタ、スポーツ取材と、どんな現場にも駆けつけます。

http://natsuken.cocolog-nifty.com/blog/

![[第8回(最終回)]水素エンジンに向けて研究中の二輪用直噴エンジン カワサキは公開した水素エンジン車のイメージ画像](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy08_04-455x300.jpg)

![[Ninja 250/Special Edition/ABS Special Edition]2014年モデル・国内仕様のカラーリングが発表!](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2013/07/2014_ninja250.jpg)