ヨシムラ

当時を知っているからこそわかることがある。混沌とした現代にこそ、我々は忘れ去られつつあるカワサキ創世記のあらゆるエピソードを今に伝え、その想いを受け止めるべきではないだろうか。今回は、組立工としてメグロに入社後、カワサキへの移り変わりを現場で目の当たりにしてきた北見紀生氏に当時の話を聞いた。

メグロで開花したオートバイ職人の才能

北見がメグロに入ったのは昭和26年のことである。学校が嫌になって高校を中退し、父親のつてで入社したのがそのきっかけであった。

「となりの家に陸王のサイドカーがあって、そのエンジン音に血が騒いできちゃってね。無理を言って入れてもらったの。人は好きなものが上手になるっていうけどさ、あのころの俺はちょっと野球がうまいくらいで、取り柄なんか何もなかったの。でも、今考えてみれば、オートバイに向いていた。職人肌っていうか、そういう性格を持っていたんだね」

下働きからスタートした北見は、その職人的才能を開花させ、一人前の組立工となっていった。そして周りから「北見の組み立てた車両なら大丈夫」と言われるほどになり、もっとも重要となる試運転もまかされるようになっていく。現在とちがって部品の精度がまだまだだった当時、出荷する前にテストライダーが試乗して不具合がないかどうかを確かめ、それを整備・調整する必要があった。それが試運転の工程であり、メグロの評判にダイレクトにつながる、非常に重要なセクションでもあった。

「生産量が段々増えてきて、テストライダーが一人や二人じゃ足りなくなったから、人数を増やさなきゃいけないっていうんで白羽の矢が立っちゃったのね。それで免許を取らせてもらってさ。それからが特訓ですよ。もう乗り方からなにから。でもバイクに乗れるのがうれしかったから、苦じゃなかったね」

テストライダーは、運転テクニックや車両の異常を感じ取ることのできる腕を持ち、バイクの構造を知っていることはもちろんだが、その他に製造工程や各職人の“クセ”などにも精通していなければならない。

「たとえば、組み立てをやるときにも“あの人が作るフレームはエンジンが傾く傾向がある”と知っていれば、最初っから台座を削っておけばまっすぐつけられる。エンジンやミッション、タイヤを取り付けたときにラインがピシャっと出てないとどうしようもないから、とにかくまっすぐに取り付られるよう手直しをしながら組んでいくんだ。それと同じように試運転もそういうことを知っていなければならない。でなければ不具合の原因を特定することができないからね」

もちろん、そうした不具合の特定には、当時の部品加工精度を大いに考慮する必要があった。

「あのころは今の人が想像もつかないくらい、部品の精度が悪かった。ネジ一つとっても、ガタのあるものや硬くて入らないものがあったくらい。そうした精度がノイズになって現れる。機械のガチャガチャ音とかうなり音とか。それを耳触りじゃない程度に調整しないといけない。たとえば、メグロのエンジンはカムギヤトレーンだから5つか6つのギヤがあるわけだ。そのギヤ同士のクリアランスが適正じゃないとノイズが出る。だから試運転のときにオーバーサイズやアンダーサイズのギヤを組み合わせてそれがちょうどいいクリアランスになるように調整していく。Z2がいい音がするというのはこのクリアランスが少し狭めだから。これがちょっとでも硬すぎるとサイレンみたいなうなり音になっちゃう。それこそほんの100分の1mm以下という誤差の世界なんだよ」

試運転の間にエンジンが焼きつくなんてことも少なくなかったというからおどろかされる。

「走り出してエンジンが温まってくるとピストンが膨張するだろう。その膨張量が大きいとシリンダーと干渉してキューっと焼きつく。だから、乗っていてキューっとエンジン音が変わってきたら、すぐにエンジンを止めると、ピストンの干渉していた部分に跡が残っているからさ、そこにペーパーをかけるんだよ。削りすぎるとシリンダーの中で首を振っちゃうから、そうならないように気をつけながら。そうした異音に気がつかないと、ガックゥーンとエンジンが焼きついて使い物にならなくなっちゃう。つまり、テストライダーはそうなる前にエンジンを止められなければいけないんだ」

ピストンについては、こんな逸話もある。

「初めのころは住友のピストンを使ってたんだけど、金払いが悪かったせいか、入ってこなくなってね。それでメグロの烏山工場で作ったピストンを使うようになったんですよ。そうすると50mも走ると焼きつくようになっちゃった。材質が変わったことで、膨張量が大きくなったんだね。ところが、そんな風にメグロが苦労に苦労を重ねていたときに、イギリスのレデックスっていうオイルを日本のオイルの中に1/3まぜると普通に走れるようになっちゃうことがわかった。設計ももちろんだけど、当時の日本のオイルはよっぽどひどかったということだね」

当時、レデックスに問い合わせたそうだが、その成分については一切教えてもらえなかったそうである。

会社 対 労働組合。泥沼の闘争の時代

このように20代後半の北見が活躍を見せる一方で、昭和30年代の後半になってくるとメグロの経営が徐々に苦しくなり、労働組合の活動が活発化していった。本社や烏山工場ではストライキやロックアウトの応酬が日常茶飯事となっていった。

「組合ができたころにオルグ※1がいっぱい入ってきてね。彼らは会社をつぶしにきてたようなもんだよ。それに嫌気がさした連中が第二組合っていうのを作って俺も第二組合の方だった。第一組合にとってみれば、第二組合は会社のイヌに見えるわけ。だからほとんど敵対関係だった。だけど第一組合には俺が面倒みてあげた後輩がたくさんいたから、俺には文句言えないわけですよ。でも俺以外の連中はかなりいじめられたみたいだったな」

※1 オルグ:Organizeの略。とくに左派の組織を作ったり拡大するための勧誘行為や、それをする人のことを指す

北見の言葉は多少、他人行儀に聞こえるかもしれないが、それには理由がある。その当時、北見は“サービス課”という新しい部署に配属となり、全国の販売店や警察署を回って整備を教えるようになっていたので、本社にはほとんどいなかったのだ。一つにはメグロが北見の腕前を買っていたため、北見を第一組合から離そうとしていたという理由もあった。また、当時80ほどもあったバイクメーカーが徐々に整理されて最終的には4つに集約されてゆくわけだが、つぶれたメーカーの人間がメグロにも大勢入ってきた。そこで彼らの仕事の一つとして立ち上げられたのが、サービス課だったのだ。

それまで試運転を完璧にこなしていた北見にとってみれば、車両の整備はもちろんながら、故障箇所を的確に見つけて手早く調整することは朝飯前である。そんなわけで全国の警察署や販売店ではずいぶんと重宝されたようだ。

「白バイを納めたときの警察庁との約束で、3ヶ月に1度とか、年に2回くらいはメーカーのサービスが来て、点検整備をすることというのがあってね。でも、他の会社で設計だの部長だのやってた年配のとっつあんたちが、実際にバイクに乗っかって直すなんてこと、しっこねえよ。座学だけ。だから実技指導をしなくちゃいけねぇと思って、座学をなるべく少なくして実技指導をするようにしたんだ。それに当時の警察署では白バイから降りた年配の人が整備に回るっていう人事が多かったんですよ。だから大して仕事ができないんだよね。それで整備を教えてあげる役割を自分から買って出ちゃった。実際に直せなかったら俺が直してあげるってね。そんなもんだから全国の白バイでひっぱりだこだったよ」

やがて、そうした噂が当時業務提携していたカワサキの重役の耳に入る。そしてメグロとカワサキが合併したとき、カワサキにそのまま移ることになったのだ。ただ一人、入社試験もなしだったという。

「当時、カワサキにはオートバイのオの字も知らない人ばっかりだったからねえ。それまで4サイクルのバイクなんて作ったことないんだから。そればかりか50cc以上のバイクに乗ったこともないような連中ばかりだったんだよ。だからどうしたって俺みたいなやつが必要だったんだろうね。俺は運がよかったんだよ」

1954年開催の“ブラジル・サンパウロ市市制400年記念国際モーターサイクルレース”に出場したメグロ初の国際レース車両。最新鋭であったY型レックス(350cc)がベースで、車体を送り出すため飛行場へ見送りに行った際に撮影した一枚

メグロ 対 カワサキ。対立する双方の間で

ところが、合併当時のメグロとカワサキの両設計部はずいぶん反目しあっていたようだ。

「最後の白バイとして1965年にK2型っていう500ccを出したんだ。東京オリンピックの警備用としての需要を見込んだバイクで、これは半分以上はカワサキの力でやったんだけども、非常によくできたバイクだった。ところが、K2からW1になってびっくりしたのは、同じ形格好をしてるんだけど、めちゃくちゃに振動が大きくなっていたこと。最初からメグロの設計と一緒にやっていればいいエンジンになっていたはずなのにね。そんなわけで最初のW1は評判が悪くて、売り物にならないくらいだったね」

当初、カワサキは振動の理由を車体からくるものだとしていたらしい。なぜなら、エンジンはカワサキが、車体はメグロが設計したものだったからである。

「もちろん、メグロ側はエンジンの振動だといって互いに責任の押し付け合いになってた。その間にいたのが我々だったわけだ。最終的に俺たちのところに『ケンカばかりしていないで何とかしてくれ』という話がきた。それで俺はエンジンからの振動だから、どこそこを直せというとエンジンがすぐ直って、ようやくW1が売れるようになったんだ」

こうしたあつれきは両社の心情を考えれば理解できないでもない。が、北見はこれについて、カワサキがメグロを吸収したもっとも大きな目的が販売網だったと語る。

「結局、カワサキはメグロの技術なんて大したことはないと思っていたんだよ。本当に欲しかったのは全国にあったメグロの販売店だったの。ところがカワサキには売れるバイクが一台もなかった。関西以外でカワサキなんて言っても誰も知らないからね。カワサキメグロという名前になってからも気にもしていなかった。そんなんだから、メグロの代理店も最初はカワサキを受け付けなかったよ。いらねえよってなもんでね。でもそうなるとメグロの販売店は食えない。食わせるためにはどうしてもメグロの名前がついているW1かSGを出さなくちゃならなかった。つまり、悪いとわかっていながらも生産しなきゃならなかったんだ」

1956年にデビューしたジュニアS3で走るテストライダーの面々。ハンドルにそれぞれ自分専用のホーンを取り付けて試運転に臨んだ。最後方の若者が北見だ。S3は実用性や耐久性の高さからベストセラーとなった一台

J1以降のカワサキのバイクはどれもすばらしいデキだったと思うよ

W1の振動といった問題も、北見らの活躍で解決されてくると、やがて販売も上向き、それに呼応するようにカワサキのバイクはどんどんよくなっていった。

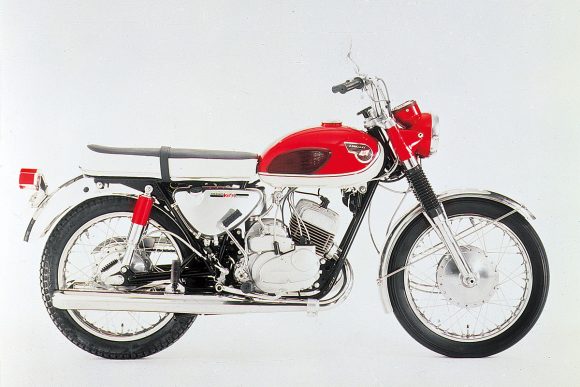

「A1というバイクができたときは、あんないいバイクはないと思ったぜ。さかのぼればJ1(2サイクル90ccのロータリーバルブエンジン搭載)辺りからカワサキの作るエンジンはすべてよかったと思う」

ところが、バイクそのもののデキはよかったものの、問題は他にもあった。それは、乗れる人間がいないということであった。以前の北見がやっていたような、セッティングの悪さをテストして指摘できる人間がいなかったのである。Wはアメリカへの輸出を強く意識していたことも日本国内における対応の悪さにつながったようだ。

「たとえば、初期のWは3,000rpm以上回さないとバッテリーに十分な充電がされなかったんだ。アメリカは走り出したら100km/h以上バンバン出すから、最低でも3,000rpmは出して走ってるので、それでもいいわけ。だけど、東京都内じゃそうはいかない。低速で走んなきゃいけないもの。だからバッテリーがあがって走れなくなっちゃう。当時はろくなテストライダーがいなかったから、とにかく走れるかどうか確認するだけ。だから、そういうことが起きたんだね。俺は乗っかってみればそれがわかる。これはキャブレターのセッティング悪いからメインジェットとっかえていくつにしろっていうのをすぐに報告いれられるんですよ。だから、そういう意味でもすごく重宝されたね」

その人柄と腕を買われて、メグロからカワサキへと確かな足跡を残してきた北見。さぞかし苦労を重ねただろうと思うのだが、本人はそうでもないと語る。

「苦労っていうか楽しかったよね。行く先々で大事にされたから。大事にされれば、こっちもそれだけのことを返したいと思うだけでね」

現在は一線を退いたものの、あちこちから頼まれて自宅で整備・修理を続けている北見。「あと3年はやれるかな」と笑うが、その腕は今も確かだ。

プロフィール・北見紀生

メグロに組立工として入社し、カワサキでもサービス関連の職人として活躍した。昭和52年に独立して“オートショップ北見”をオープンすると、すぐれたチューナーとしてクチコミで知られるように。とくにZ2のチューニングでは神様と呼ばれ、現在もその腕を頼るオーナーは多い。

![[証言者・北見紀生]メグロ吸収のドタバタ](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2019/09/kawasaki-history-kiyami_05-580x387.jpg)

![[証言者・北見紀生]メグロ吸収のドタバタ](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2019/09/kawasaki-history-kiyami_08-580x387.jpg)

![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)

![[Ninja 250/Special Edition/ABS Special Edition]2014年モデル・国内仕様のカラーリングが発表!](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2013/07/2014_ninja250.jpg)