ヨシムラ

当時を知っているからこそわかることがある。混沌とした現代にこそ、我々は忘れつつあるカワサキ創成期のエピソードを今に伝え、その想いを受け止めるべきではないだろうか。今回は、カワサキが単車部門を立ち上げたときに、デザインルーム1期生として川崎航空機工業に入社した多田憲正氏に当時の話を聞いた。

学生時代の夏期実習時、いきなり実践現場に立つ

生まれ育った金沢の美術工芸大学に在籍していた時代、多田憲正は、知り合いのメグロ・S3他、多くの車両に乗ったことから、バイクに魅力を見出していった。

「アイアンホースとして五感をくすぐると同時に、力強さの原点でもあると感じました。なにせバイブレーションとサウンドがたまらない。足着き性もよくて、人馬一体感とか、操り切るという点での優越感さえもありましたね。また、車体のカラーリングがブラックとクロームメッキを基調としていて、なんとも不気味な存在感を放っていましたよ」

このブラック&クロームメッキ仕上げの組み合わせは、デザインをするうえでの永遠の概念と多田は語り、バイクの本質と唱えている。

大学3年になると、川崎航空機工業(現・川崎重工業)がデザイナー採用を前提として実施した夏期実習に参加する。

「当時、カワサキのデザイン部門はまだ確立していなくて、嘱託デザイナー2名と非社員のデザイナー1名の計3名でデザイン業務を実施していたのです。そこで、当時の勤労課長が私の通う大学に来られて、『カワサキはこれからバイク事業に本格的に着手していくので、その人材が必要。ゆえに、こちらの大学にバイク好きの学生はおりませんか?』と、夏期実習生の募集をかけられたのです。私は即決で希望しましたね」

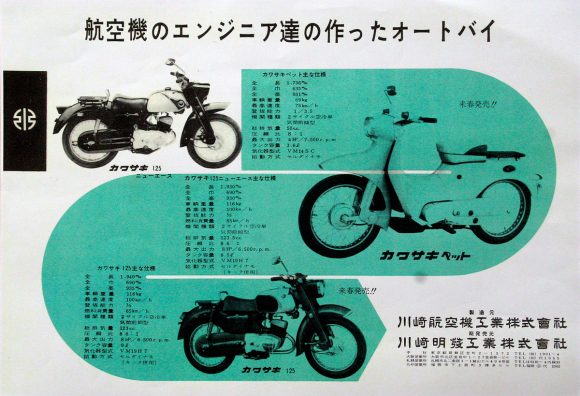

1959年のことで、約1ヶ月半の夏期実習は7名ほどの人材で行なわれた。そのとき開発中だった車両が、川崎航空機工業と川崎明発工業※1の合同作となるニューエースや、川崎航空機工業オリジナル商品第1号のB7、そしてペットM5だった。多田を含めた実習生は、いきなりこの3機種の開発にたずさわる。

※1 川崎航空機工業はバイク用エンジンの発売元として、1953年に明発工業を設立(1953年当時、川崎航空機工業は川崎機械工業、川崎都城工業、川崎岐阜製作所に分裂していたため、正確には明発工業の設立時は川崎機械工業のエンジン発売元となる)。1954年に社名を川崎明発工業とあらためられる。ちなみに“明発”および“メイハツ”は、川崎機械明石工場製発動機の“明”と“発”を意味したもの

「ペットM5の基本デザインは、嘱託デザイナーによってほぼ決定されていて、私たちはパーツデザインとクレイモデルのアシスタントをしたのです。B7もクレイモデル製作の段階で、主にライディングポジションの設定にたずさわりました。ただ、ハンドル形状とグリップ位置、シート幅と長さ、そしてステップ位置といった、ライディングポジションを決定する3ポイントの位置関係に確固たる定義がなく、設計陣とライダー同士、意見の食い違いがあったように思います。なにせ、ライディングポジションに関する人間工学などの資料はなかった時代ですから」

ライディングポジションを決める基本的な流れとしては、まずライダーと設計者が排気量別・車格別に3ポイントの位置関係を決める。その後デザイナーを含め、クレイモデルにまたがり、クレイを削りながら微調整するという流れだ。クレイで服が汚れるから、クレイモデルに新聞紙を敷いたりもした。

「この段階ではシートはできてないので、すでに発売されているバイクのシートをセットし、表皮を破ってスポンジを盛ったり削ったりしながらシート形状を決めていきました」

多田も実際にポジションを決定する作業に立ち会い、試作段階では試乗もした。

そして1961年、川崎航空機工業に入社。バイクはもちろん、ヘリコプター開発、農機用や産業用エンジン、バス、航空機、モノレール開発など、川崎航空機工業が展開する多分野に向けた工業製品と工業デザインの将来性を夢に、単車部がある神戸製作所デザインルームに1期生として配属される。メンバーは3名。正社員がスタッフを務めるデザインルームのスタートである。

入社後は、ペットB53やB8などのバイクに限らず、ロッキード式モノレールの内外装デザインやヘリコプター用シート&カラーグラフィックデザインなど、多分野の工業製品のデザインに従事した。また、農産発用のテレビコマーシャルの打ち合わせや、営業用ポスターの製作にまでたずさわった。

「少人数のため、製作過程においての役割分担はありえません。基本的には担当機種を決めたら、その機種に対しては、スケッチからクレイモデル製作、カラーグラフィックまで終始一貫して担当していたのです。また、デザイン以外にもテレビコマーシャルなどの販促活動もやっていたわけですから、なにせ時間が足りない。入社後5年は、モノを大局的に見たり、考察したりする余裕はありませんでしたね」

さらに、デザインルーム1期生ということもあり、開発システムはこれから確立していこうという時期でもあった。

「当時、インダストリアルデザイン※2は、日本でもようやく職種として認知され始めてきたころで、それまでは一つの職種として認知されていませんでした。こんな状況ですから、川航のデザインルームでも設備や環境などは万全ではなかったんでしょうね。今では当たり前のように行なわれているデザイン・設計開発プロセスなども標準化されていませんでした。まるで個人デザイナーが組織に入って仕事をしているような感覚さえありましたから。しかも私たちはデザインルーム1期生ですので、正社員としての先輩デザイナーもいません。月1、2度来社する嘱託デザイナーと常勤嘱託デザイナーにデザインのことを教わっていたのです。だから、すべて自分たちでシステムを構築していかなければなりませんでした。でもそれだけに、デザインセクションを将来絶対に大きくしてやるっていう野望も抱いていましたよ」

※2 工業製品のデザインを指す。一般的に、美術品や芸術品とは区別され、産業や工業における美しさを追求した結果、製品の商品性を高めることが目的。プロダクトまたは工業デザインとも呼ばれる

開発プロセスの標準化が策定されたのは多田が入社してから10数年が経過したころで、多田もデザイン部門代表として事業部内の効率化・標準化計画に参加した。結果、年間のニューモデルやマイナーチェンジモデルの開発計画から会議、量産、販売までの全日程まで、年表にして図式化したのである。

多田たちがデザインセクションの開発プロセス確立に精を出していたころ、川崎航空機工業は目黒製作所を吸収する。当然そこでは目黒製作所の開発担当者と交わることとなる。目黒製作所は車両のデザインを社外に依頼していたため、川崎航空機工業に新たなデザイナーが加わることはなかったが、目黒製作所時代の車体設計者とは仕事をともにすることとなった。多田はその設計者からメグロ・アミカス50やMAスタンダードなど、それまでに目黒製作所が開発した車両のデザインスケッチを見せてもらう。

「そのスケッチと図面は、車体右側面図を描いていたのです。当時、スケッチといえば車体の左側面を描くのが川航では一般的だったのです。人間は右利きが多いですよね。スケッチするときは車体の前から後ろにかけて線をサーッと流すように描くので、車両の左側面を描いた方がスケッチしやすいんです。でも、メグロは逆だった。これにはちょっと戸惑いましたね。だから、その車体設計者たちに事情を話したら、『あっ、そうか…、じゃぁこれからは左側面に直しましょう』と、すんなり承諾していただきましたけど。メグロの車体設計者たちは川航より早い段階でデザイナーと接触していたので、デザイナー側の意向もよく理解してくれ、一緒に仕事をするにもなんら違和感がありませんでした」

多田が川崎航空機工業以外の車体設計者と開発をともにしたのは、このときだけではない。川崎明発工業の車体設計者が川崎航空機工業に移籍してきたときも同じだった。そして、いずれの設計者たちとも双方の長所・短所を補い業務を遂行していったのである。

川崎航空機工業が二輪事業の成功に向けスタートを切り始めたころ、ホンダ・ヤマハ・スズキは静岡県浜松市を拠点とし国内市場を押さえ、さらに海外市場にも目を向けるといったように、果敢に二輪事業を展開していた。いわば川崎航空機工業はこの3社を追う存在だったのである。また戦後、無数の二輪メーカーが存在しており、同時に消えていった二輪メーカーも数多い。しかし、川崎航空機工業は二輪事業のなかでは後発メーカーでありながら生き残った。

「1930年代後半、単車部門が業績不振に遭遇して、残念ながら多くのリストラ策が打たれ、デザインルームの存続も危ぶまれたこともありました。でも、“デザインする”ということだけの観点から考えると、後発メーカーだろうがまったく気にしていませんでした。もともと川航のデザインルームは、当時がゼロからの出発点でしたから。むしろ後発メーカーであるが故にデザインとか開発などの発展に対して、新たなるチャレンジができる環境だったのではないでしょうか」

川崎航空機工業に入社当時、暗中模索のなか車両開発の現場にたずさわった多田であるが、川崎航空機工業のデザインルーム1期生として、カワサキ車の開発にたずさわれたことに今でも感謝している。

プロフィール・多田憲正

川崎航空機工業から川崎重工業に在籍時代は、A1やW、Z1などのデザインを担当。川崎重工業を退職後、各専門学校勤務とデザイン事務所を設立。以後もビトーR&Dや現在もダンロップとゴルフ関連商品のデザインコンサルタント契約を結ぶなど、果敢にデザイナー業に打ち込む

![[第4回]褐炭 炭田](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2021/10/hydrogen-strategy04_01-455x300.jpg)

![[Ninja 250/Special Edition/ABS Special Edition]2014年モデル・国内仕様のカラーリングが発表!](https://www.kawasaki1ban.com/wp-content/uploads/2013/07/2014_ninja250.jpg)